Ils avancent, sans se retourner. L’un foule le sable brûlant du désert de Sonora, l’autre dérive sur les eaux noires de la Méditerranée. Deux parcours, deux continents, et une même ligne invisible : la frontière. Elle n’est plus seulement un contour tracé sur une carte, mais devient parfois une mer, parfois un mur de béton — toujours un espace où les vies se suspendent. Là où le Nord se barricade, le Sud espère. Ici comme là-bas, la frontière ne dissuade pas, elle trie. Elle sélectionne ceux qui peuvent payer les bons réseaux, ceux qui connaissent les routes moins risquées, ceux que les politiques migratoires jugent “acceptables”. Derrière ces géographies séparées, une logique universelle se dessine : celle d’un monde qui érige des murs pour se protéger de ses propres contradictions.

La frontière comme concept global : le Political Equator

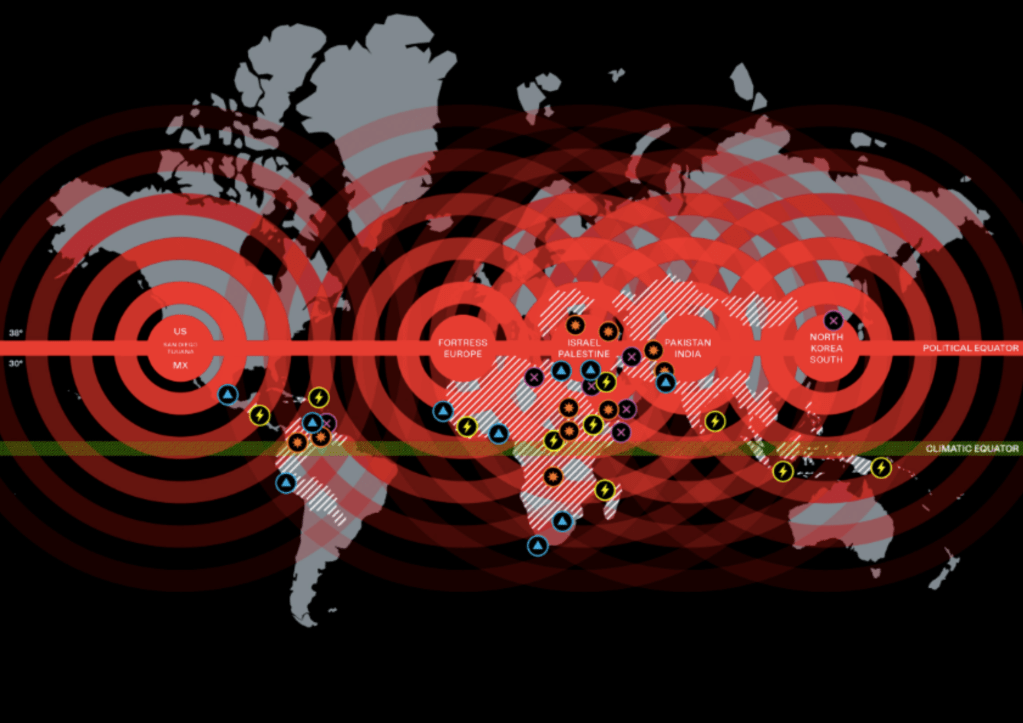

Dans un monde où les flux de marchandises et de données circulent sans entrave, certaines frontières restent hermétiques aux corps. Teddy Cruz, architecte et urbaniste, appelle cela le Political Equator. Une ligne imaginaire qui traverse la planète, marquant la séparation entre le Nord global — forteresse de prospérité — et le Sud global — réservoir d’inégalités.

La frontière américano-mexicaine et la Méditerranée s’inscrivent sur ce tracé. Deux lignes de fracture où les tensions géopolitiques, économiques et climatiques se concentrent. Le Political Equator n’est pas une ligne droite. Il serpente, s’étire, se durcit là où les inégalités sont les plus criantes. Là où celles et ceux qui fuient la violence, la pauvreté ou les catastrophes climatiques se heurtent à des dispositifs de contrôle toujours plus sophistiqués.

Dans ces zones, la frontière devient un espace mouvant. Aux États-Unis, elle commence bien avant le Rio Grande, quand Washington finance des programmes pour intercepter les migrants en Amérique centrale. En Europe, elle débute dans les rues de Niamey, au Niger, où des accords externalisent la gestion migratoire à des États tiers.Le Political Equator révèle ainsi une frontière déterritorialisée, pensée non plus seulement comme une limite nationale, mais comme un outil global de tri. Une frontière où la souveraineté des États se déploie à distance, et où les corps des migrants deviennent, bien souvent, la monnaie d’échange de négociations diplomatiques.

Les déplacements choisis, contraints et ceux de la nécessité silencieuse

Voyager par envie, partir par besoin, fuir par obligation. Entre ces expériences, un éventail de réalités parfois difficiles à comparer, mais révélatrices d’un monde où la liberté de circulation reste profondément inégalitaire.

Pour certain.es, franchir une frontière relève du projet personnel : elles ou ils choisissent Berlin pour sa scène artistique, New York pour ses opportunités professionnelles, ou encore Séoul pour ses universités renommées. Iels partent avec la certitude qu’un retour est possible, que leur passeport leur ouvrira d’autres portes. Leur traversée ne transforme pas leur identité, ou si elle le fait, c’est dans l’enrichissement, dans la construction d’un récit choisi.

Pour d’autres, la frontière est une ligne de survie. On ne quitte pas Damas, Kaboul ou Tegucigalpa par goût de l’ailleurs. On part parce qu’on ne peut plus rester. Là, la traversée marque les corps et les esprits : elle fracture l’identité, impose d’autres récits, souvent dictés par la stigmatisation ou la précarité. L’identité n’est pas choisie, elle est façonnée par l’expérience du déracinement.

Entre ces deux extrêmes, une zone grise émerge. Celles et ceux qui peuvent partir, mais n’ont pas vraiment le choix. Les étudiant.es qui doivent s’exiler parce que la filière qu’iels souhaitent suivre n’existe pas sur leur territoire et qui s’installent ailleurs non par rêve de migration, mais parce qu’elle ne peut envisager un avenir stable sur place. Ou encore ces familles qui fuient une insécurité diffuse — économique, sociale, politique — sans que leur départ ne soit officiellement reconnu comme une migration forcée. Ces trajectoires intermédiaires révèlent une autre forme d’injustice : celle du déplacement contraint par l’absence d’alternatives locales, bien qu’effectué dans des conditions moins périlleuses. Ici, la frontière ne tue pas, mais elle transforme en profondeur. Car partir sans le vouloir vraiment, c’est vivre dans l’entre-deux : ni tout à fait d’ici, ni complètement de là-bas.

Ces différentes expériences de la frontière nous rappellent que la liberté de circulation ne se mesure pas seulement en kilomètres parcourus, mais dans la capacité — ou non — à choisir son point de départ et sa destination et dans la sécurité que les un.es et les autres sont en mesure d’espérer.

Mais qu’est-ce que cela dit, plus largement, de notre rapport au déplacement ? Dans un monde globalisé où les frontières s’effacent pour certain.es et se durcissent pour d’autres, il faut aussi interroger les inégalités de la mobilité. Ces expériences qui dessinent une géographie de la circulation profondément inégale, entre déplacements choisis, contraints et ceux de la nécessité silencieuse, les frontières ne jouent pas le même rôle. Mais toutes transforment, à leur manière, les identités.

C’est cette dynamique de circulation inégale et de ruptures identitaires qui traverse le travail de l’artiste Albane Tamagna

Elle-même confrontée à ces questions de migration, Albane Tamagna a voulu interroger la frontière autrement, en créant le mono drama pour flûte « Les Gens Qui Partent ». À travers une approche multimédia qui mêle sons, images et témoignages, Tamagna invite à une immersion dans les parcours des migrants.

Elle explore la manière dont le départ façonne l’identité, tout en donnant une voix à celles et ceux qui, fréquemment invisibilisés, portent des histoires essentielles, souvent réduites au silence. Les récits personnels, les sons enregistrés sur place, les photographies de ceux qui franchissent ces frontières, révèlent l’impact profond de ces déplacements sur les individus. Ce qui l’intéresse ici, c’est la manière dont ces traversées modifient les identités. Comment l’expérience de la frontière transforme les perceptions de soi, redéfinit les appartenances, altère les récits personnels. Chaque passage laisse une empreinte, parfois visible dans les corps marqués par le voyage, parfois intime, dans la manière dont on se raconte et se projette.

“C’est précisément pour cette raison que nous avons choisi de comparer les témoignages et les sons de ces deux points de passage et d’ancrage — la Méditerranée et le mur américano-mexicain”. Deux espaces géographiquement éloignés, mais connectés par cette ligne invisible du Political Equator. Les récits que Tamagna et son équipe ont recueillis se font écho, dans leurs espoirs, leurs peurs et leurs silences. En amenant le son de ces espaces et les témoignages des migrants au public, elle espère inviter chacun.e à une réflexion personnelle sur son propre parcours. Car au-delà des réalités de ces frontières, ce sont nos propres histoires qui se dévoilent : celles de nos parents, de nos grands-parents, de tous nos ancêtres qui ont traversé les terres et les mers avant même l’invention des frontières.

En écoutant ces témoignages, en portant ce projet, nous espérons que chacun.e puisse prendre conscience de ce fil invisible qui relie notre histoire à celle des autres. Car, d’une manière ou d’une autre, la migration fait partie de notre identité collective, qu’elle soit choisie ou imposée.